L'Afrique Occidentale Française (A.O.F.)

L'Afrique Occidentale Française (A.O.F.)

Fédération des colonies françaises d'Afrique Occidentale (1895-1959)

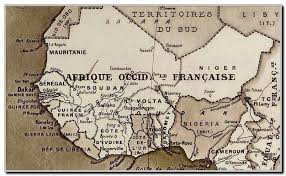

L'Afrique-Occidentale française (A.-O.F.) était un gouvernement général regroupant au sein d'une même fédération huit colonies françaises d'Afrique de l'Ouest entre 1895 et 1958.

Constituée en plusieurs étapes, elle réunit à terme la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français (devenu le Mali), la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta (devenue le Burkina Faso), le Togo et le Dahomey(devenu le Bénin). Sa superficie atteignait 4 689 000 kilomètres carrés, soit environ sept fois celle de la France. Son chef-lieu était Saint-Louis (Sénégal) jusqu'en 1902, puis Dakar (Sénégal).

Une organisation comparable, l'Afrique-Équatoriale française (A.-É.F.), est instaurée en Afrique centrale en 1910.

En remplacement d'un sous-secrétariat d'État, une loi du 20 mars 1894 institue un véritable ministère des Colonies, chargé de centraliser la gestion des colonies. Tous les territoires appartenant à la France ou protégés par elle hors d'Europe en relèvent désormais. Les administrateurs sont formés par l'École coloniale.

Une nouvelle entité territoriale, l'Afrique-Occidentale française, est créée le 16 juin 1895 par l'union du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée et de la Côte-d'Ivoire seulement. Le gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française, qui est aussi, dans un premier temps, le gouverneur du Sénégal, réside à Saint-Louis. Le premier nommé est Jean-Baptiste Chaudié. Le 29 juillet 1901 la Banque du Sénégal devient la Banque de l'Afrique-Occidentale. Créée sous forme de société anonyme, elle dispose du privilège d'émission. La banque avait déjà quitté Saint-Louis pour Dakar. En 1902, c'est la capitale elle-même qui est transférée à Dakar jusqu'à la dissolution de la fédération. Depuis 1895, c'est le gouverneur du Sénégal qui assume aussi la fonction de gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française. Après sept années de fonctionnement, il est clair que la charge est trop lourde, et les deux postes sont alors dissociés. Ernest Roume est le dernier à avoir cumulé les deux mandats.

Un arrêté de 1903 porte création du système scolaire en Afrique-Occidentale française et en 1904, un corps d'inspecteurs de l'enseignement est créé et formé dans ce qui deviendra en 1916 l'École William Ponty. En 1904 les colonies sont au nombre de six : Sénégal, Haut-Sénégal et Niger, Mauritanie, Guinée, Côte-d'Ivoire, Dahomey. Les troupes noires sont mises à contribution pendant la Première Guerre mondiale et en 1917 Blaise Diagne, élu député en 1914, est chargé du recrutement des tirailleurs sénégalais. En 1919, la colonie de la Haute-Volta nouvellement créée et le territoire sous mandat du Togo sont rattachés à l'Afrique-Occidentale française. Symbole de l'avancée coloniale, la ligne du chemin de fer de Dakar au Niger atteint Bamako en 1923.

En 1921, un recensement attribue 12 283 000 habitants à l'Afrique-Occidentale française, sans le Togo (673 000 h.).

L'Exposition coloniale internationale de 1931 au bois de Vincennes est une manifestation de prestige destinée à montrer la puissance de l'empire colonial. Avec la reconstitution du temple d'Angkor, la forteresse du pavillon de l'Afrique-Occidentale française en constitue l'un des clous. Même si la Grande mosquée de Djenné n'est pas explicitement désignée, bien des visiteurs pensent la reconnaître dans ce tata monumental aux couleurs du banco.

En septembre 1940, alors que l'Afrique-Équatoriale française s'est presque intégralement ralliée à l'unité française de l'armée d'Afrique le gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française Pierre Boisson reste fidèle au régime de Vichy et fait échouer la tentative de débarquement des troupes alliées, un affrontement naval connu sous le nom de bataille de Dakar ou « opération Menace ». Puis à la fin 1942, Boisson annonce son ralliement à l'amiral Darlan, qui a pris les rênes du pouvoir à Alger après le débarquement allié en Afrique française du Nord. Après la mort de Darlan, Boisson demeure dans le camp du général Giraud. Après la fusion des forces giraudistes et gaullistes au sein du Comité français de libération nationale, l'Afrique-Occidentale française se rallie au général de Gaulle.

Un projet de loi tendant à la suppression du travail forcé en Afrique-Occidentale française est adopté par l'Assemblée nationale le 11 avril 1946 sous le nom de loi Houphouët-Boigny. La même année la loi Lamine Gueye accorde la citoyenneté à tous les ressortissants de l'Union française qui vient d'être instituée et abolit le Code de l'indigénat.

La fédération cesse d'exister après le référendum de septembre 1958 sur la future Communauté française, et les territoires membres votèrent leur transformation en républiques autonomes, à l'exception de la Guinée, qui vota pour l'indépendance.

L'indépendance de la Guinée en 1958 et celles des autres républiques en 1960 marquent la fin de l'Afrique-Occidentale française. Celle-ci avait une superficie de 4 689 000 km² et comptait plus de 25 millions à sa dissolution.

La Côte-d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta et le Dahomey formèrent par la suite l'Union Sahel-Bénin, qui dura peu de temps et le Conseil de l'Entente.

L'Afrique-Occidentale française était placée sous l'autorité d'un gouverneur général (plus tard appelé haut-commissaire) dont dépendaient plusieurs lieutenants gouverneurs. Les frontières de chacune des colonies composant l'Afrique-Occidentale française étaient négociées avec les puissances coloniales voisines par des conventions. En cas de voisinage franco-français, elles étaient définies par décision administrative. Au fur et à mesure de l'implantation française, le découpage du territoire était géré par des unités administratives, des cercles et des subdivisions.

Le décret du 1er août 1893, réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud, des établissements français de la côte d'Or et des établissements français du golfe de Bénin :

- Les Rivières du Sud, dotées d'un budget spécial distinct du budget du Sénégal, mais administrées par le lieutenant-gouverneur du Sénégal, assisté d'un secrétaire général ;

- Deux établissements, ou résidences, dotées de budgets spéciaux distincts de celui des Rivières du Sud, mais administrées par un résident, placés sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud :

- Les Établissements français de la côte d'Or ;

- Les Établissements français du golfe de Bénin.

Le décret du 17 octobre 1899, portant réorganisation de l'Afrique-Occidentale française, supprima la colonie du Soudan français et répartit son territoire entre trois colonies existantes et deux nouveaux territoires militaires.

La colonie du Sénégal reçut les onze cercles de Kayes, Bafoulabé, Kita, Satadougou, Bamako, Ségou, Djenné, Nioro, Goumbou, Sokolo et Bougouni ; celle de la Guinée française, les six cercles de Dinguiray, Siguiri, Kouroussa, Kankan, Kissidougou et Beylas ; celle de la Côte d'Ivoire, les trois cercles ou résidences de Odjenné, Kong et Bouna ; celle du Dahomey, le canton de Kouala ou Nebba, au sud de Liptako, ainsi que le territoire de Say, comprenant les quatre cantons de Djennaré, Diongnré, Folmongani et de Botou.

Le premier territoire militaire recouvrit la circonscription dite « région nord et nord-est du Soudan français », comprenant les six cercles ou résidences de Tombouctou, Iumpi, Goundam, Bandiagara, Dori et Ouahigouya ; le second territoire militaire, la circonscription dite « région Volta », comprenant les cercles ou résidences de San, Ouagadougou, Léo, Koury, Sikasso, Bobo Dioulassou et Djebougou.

Aux termes du décret du 1er octobre 1902, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française, celui-ci comprenait :

- Quatre colonies, administrées par un gouverneur, portant le titre de lieutenant-gouverneur, et assisté par un secrétaire général :

- La colonie du Sénégal, dont le territoire était réduit aux « territoires d'administration directe » ;

- Les trois colonies suivantes, maintenues dans leurs limites existantes : la Guinée française, la Côte d'Ivoire et le Dahomey ;

- Un territoire, administré directement par le gouverneur général ou, par délégation spéciale, par le secrétaire général du gouvernement général, assisté par un conseil d'administration :

- Le Territoire de la Sénégambie et du Niger, créé à partir des territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger et des « pays de protectorat » relevant jusqu'alors du Sénégal.

Aux termes du décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française, celui-ci comprenait :

- Cinq colonies, jouissant de l'autonomie administrative et financière, et administrées par un gouverneur — portant le titre de lieutenant-gouverneur — assisté par un secrétaire général :

- La colonie du Sénégal, dont le territoire, jusqu'alors réduit aux « territoires d'administration directe », était étendu aux « territoires de protectorats » de la rive gauche du Sénégal, relevant jusqu'alors de la Sénégambie-Niger ;

- La colonie du Haut-Sénégal et du Niger, créée à partir des anciens territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger et de ceux formant le troisième territoire militaire, dont le chef-lie était établi à Bamako, subdivisée en :

- Cercles d'administration civile, comprenant ceux formant, jusqu'alors le deuxième territoire militaire ;

- Territoire militaire du Niger, administré par un officier supérieur — portant le titre de commandant ;

- Les trois colonies suivantes, maintenues dans leurs limites existantes : la Guinée française, la Côte d'Ivoire et le Dahomey ;

- Un territoire civil, ne jouissant pas de l'autonomie administrative et financière, et administré par un commissaire du gouverneur général :

- Le territoire civil de la Mauritanie

Le décret du 7 septembre 1911, rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française, détacha le territoire militaire du Niger de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger, et l'érigea en subdivision administrative placée sous les ordres d'un officier supérieur, commandant du territoire, et dépendant directement du gouverneur général.

Le décret du 1er mars 1919, portant division de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger et création de la colonie de Haute-Volta, divisa la colonie du Haut-Sénégal et du Niger en deux colonies distinctes :

- La colonie de la Haute-Volta, dont le chef-lieu était établi à Ouagadougou, et dont le territoire recouvrait les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada N'Gourna ;

- La colonie du Haut-Sénégal et du Niger, dont le territoire était réduit aux cercles restants.

Un décret du 5 septembre 1932 supprima la colonie de Haute-Volta et répartit son territoire entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reçut les sept cercles de Ouagadougou, Koudougou, Tenkodogo, Kaya, Gaoua, Batié et Bobo-Dioulasso ainsi qu'une partie du cercle de Dédougou ; le Soudan français, le cercle de Yatenga ainsi que l'autre partie du cercle de Dédougou ; le Niger, le Gurma et le Liptako.

La loi no 47-1707 du 4 septembre 1947, tendant au rétablissement du territoire de la Haute-Volta, abrogea le décret du 5 septembre 1932 et rétablit la Haute-Volta comme territoire d'outre-mer, membre de l'Afrique-Occidentale française.

Source : Wikipedia

Ephémerides du jour

-

16 Mai 2023

Signature du décret fixant les modalités de coopération des collectivités territoriales plus communément appelé "le décret sur l'intercommunalité", conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi N°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales.

-

16 Mai 2023

Rappel à Dieu à l'âge de 93 ans à l'hôpital principal de Dakar, des suites d'une longue maladie, de Cheikh Bécaye KOUNTA, 7ème Khalife général des Khadres de Ndiassane. Il avait succédé à Mame Bou Mouhamed KOUNTA décédé le 4 novembre 2018. Le nouveau Khalife est Cheikh Bou Sidy Makhtar KOUNTA.

-

16 Mai 1979

Visite au Sénégal de sa Majesté Juan Carlos 1er, Roi d'Espagne. Intronisé en 1975, il abdiquera en 2014 en faveur de son fils, le prince Felipe. La République du Sénégal et le Royaume d’Espagne ont établi leurs relations diplomatiques le 3 mars 1965. Le Sénégal a ouvert une ambassade en Espagne en 2002.

-

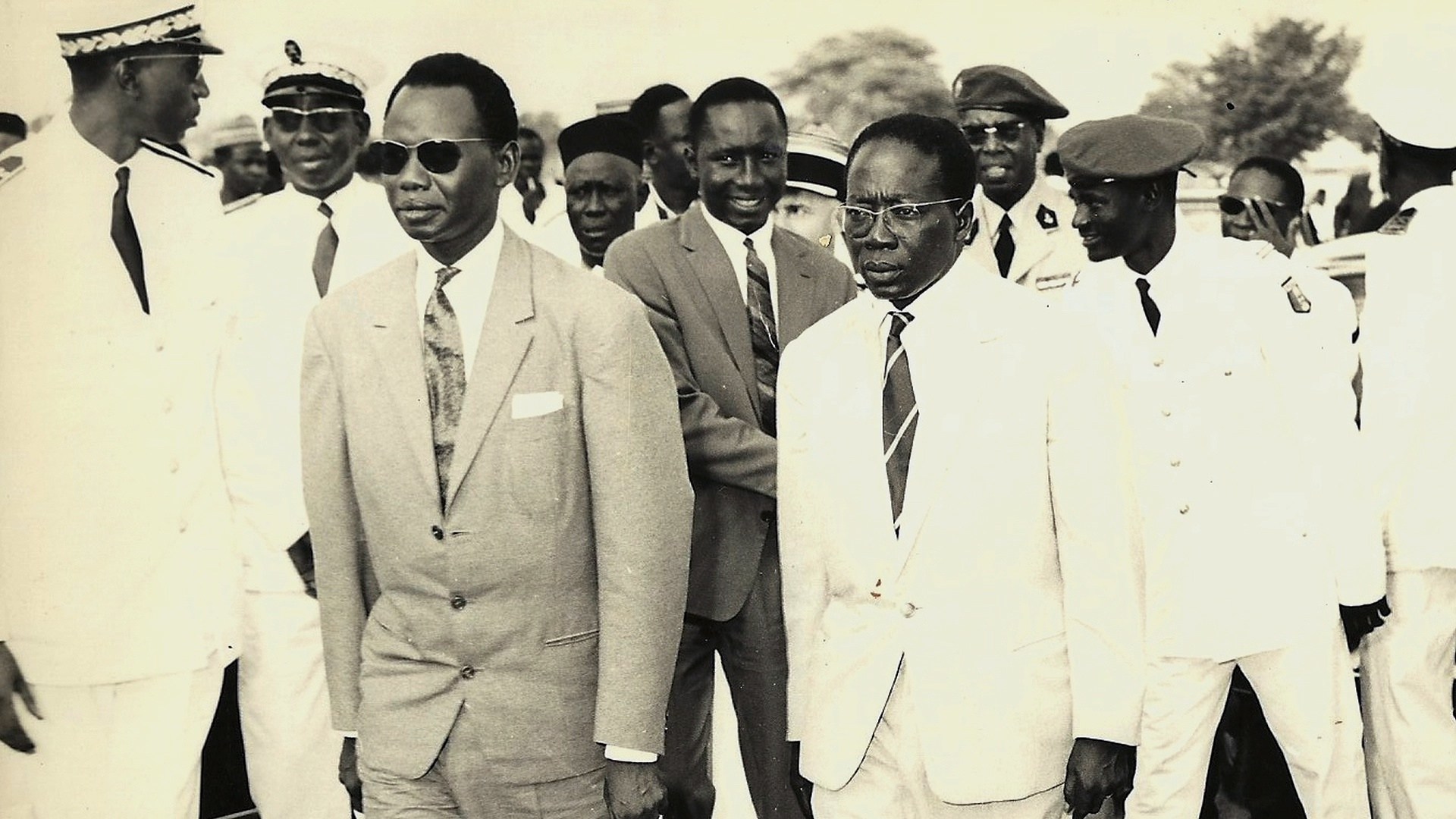

16 Mai 1977

Décès en détention à Bamako à l'âge de 62 ans de Modibo KEÏTA, président de l'éphémère Fédération du Mali constituée entre le Sénégal et le Soudan français (17 janvier 1959-19 août 1960) et premier président de la République du Mali (22 septembre 1960-19 novembre 1968).

-

16 Mai 1970

Parution du dernier numéro du quotidien d'informations générales "Dakar-Matin" créé en 1961 qui sera remplacé par le quotidien "Le Soleil" fondé le 14 février 1970.

-

16 Mai 1903

Moussa Molo BALDE, Roi du Fouladou, qui avait quitté Hamdallaye avec une centaine de femmes et une soixantaine de cavaliers franchit la frontière avec la Gambie où il est accueilli par le gouverneur général anglais Sir Charles MAC-CARTHY qui l'autorise à s'installer à Borabakunda.

-

16 Mai 1881

Signature des accords de Gababé entre les Français et les chefs du Fouta parmi lesquels Abdoul Bocar KANE, chef du Bosséa.

-

16 Mai 1879

Bou-el-Mogdad SECK est nommé Cadi de Saint-Louis en remplacement de Hamat Ndiaye ANN, décédé. Créé en 1856, le tribunal musulman de Saint-Louis était composé d’un Cadi, juge auquel étaient adjoints un suppléant et un greffier. Cette juridiction appliquait le droit coranique de rite malékite, sauf sur les points où prévalent les coutumes locales.

-

16 Mai 1862

A la tête de ses troupes, El Hadj Omar TALL se rend maître de Hamadallaye, la capitale du Macina au Soudan français (actuel Mali). Le roi Ahmadou III est tué.

-

16 Mai 1822

Création au Sénégal d'une brigade de Préposés aux douanes. Cependant, la naissance de l'Administration des douanes au Sénégal peut être située en 1819, année de nomination du premier chef de service des douanes du Sénégal et Dépendances.