Le Royaume du Baol

Le Royaume du Baol

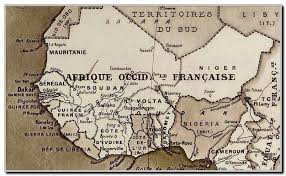

Le royaume du Baol en sérère (parfois écrit Bawol, en wolof : Bawal) est un ancien royaume du centre du Sénégal, issu de l'éclatement de l'empire du Djolof au milieu du xvie siècle. Les habitants du Baol sont appelés les Baol-Baol, dérivé de la méthode Sérères du pluriel.

Le royaume du Baol en sérère (parfois écrit Bawol, en wolof : Bawal) est un ancien royaume du centre du Sénégal issu de l'éclatement de l'empire du Djolof au milieu du xvie siècle. Les habitants du Baol sont appelés les Baol-Baol, dérivé de la méthode Sérères du pluriel. D'autres exemples : « Sine-Sine » les habitants du Sine, le « Saloum-Saloum » les habitants de Saloum, « Djolof-Djolof », les habitants du Djolof, « Adior » les habitants du Cayor, etc. L'équivalent wolof est « wa » comme dans « wa Djolof ».

Le Baol d'aujourd'hui correspond approximativement à la région de Diourbel.

L'ancienne capitale du Baol était Lambaye. Le souverain portait le titre de teigne (tègne, teeñ ou tin).

La dynastie fondatrice du Baol était wolof et portait le patronyme Fall. Ils appartenaient à la même famille que la dynastie régnante du Cayor. À l'époque de l'éclatement de l'empire du Djolof en 1549, le Baol était dirigé par un lamane qui portait le titre de teigne, du nom de Niokhor Ndiaye Kouly Gnilane, oncle de Amary Ng né Sobel Fall, le premier Damel du Cayor. À la mort du teigne Amari Ngoné Sobel se rendit avec son armée au Baol, et prit, alors qu'il était déjà damel, le titre de teigne, devenant ainsi le premier damel-teigne. Bien avant l'arrivée des Fall au pouvoir, le Baol avait été gouverné par des teignes d'origine mandingue qui en sont les premiers occupants, puis par des Sérères de patronymes Diouf, Ngom, Faye, Thiaw, et ceci bien avant la domination des Wolofs de l'empire du Djolof. De ces premiers teignes d'origines mandingue et sérère, sont issus les grands lignages aristocratiques, ou dynasties, parmi lesquels tous les rois du Baol et de son voisin, le Cayor ont été élus, en particulier les lignages Wagadou, Guedj, Songno,Djonay, et il en existe d'autres. Tous ces lignages tirent leur origine des empires du Ghana, puis du Mali. C'est de la branche maternelle, appelée Meen, que l'on héritait du lignage, donc de la possibilité d'être élu teigne, la succession étant matrilinéaire.;.

L'organisation sociale et politique du royaume était très semblable à celle du Cayor. Le Cayor et le Baol ont rarement collaboré militairement. Les dynasties de ces deux États avaient des liens de parenté et les guerres fratricides étaient fréquentes. Plusieurs fois au cours des siècles, en particulier au xviiième siècle, le Cayor a réussi à vassaliser le Baol à la suite de guerres. Mbégane Ndour, premier Bour saloum, attaqua le Baol au xvie siècle dans le but d'installer sa dynastie Guelwar au pouvoir, il fut repoussé.

C'est sous le règne de Lat Soukabé, entre la fin du XVIIe et le début du xviiie siècle que le Baol atteignit ses limites territoriales maximales. À la bataille de Nganiane, celui-ci réussit à prendre des terres du nord du royaume du Sine dirigé par le bour Diogoye Ngilane Diouf. À la bataille de Gour Fouki Seur, le Baol gagna des territoires à l'est, en battant l'armée du bour Saloum. Le Baol fut, contrairement aux autres états sénégalais, pratiquement épargné par les guerres saintes que menaient les musulmans, ceux-ci y étant moins nombreux qu'au Cayor par exemple. Comme au Cayor, la traite atlantique initiée par les Européens, connaît une intense activité dans la région au xviiième siècle.

En 1854 Faidherbe arrive au Sénégal et une période de conquêtes succède aux échanges locaux. Aux yeux du colonisateur, le Baol doit devenir sûr, notamment pour faciliter la production et le commerce de l'arachide. Mais la résistance du royaume s'avère plus rude que prévu. Faidherbe signe un traité de paix avec le Teigne du Baol en 1859 et restreint son autorité. Les commerçants français sont favorisés et la construction d’un fort militaire à Saly, sur la Petite-Côte, est autorisée. D'autres accords suivent. Lorsqu'en 1871 les Français concluent un traité avec Lat Dior, le puissant damel du Cayor en profite pour annexer le Baol et cumuler le double titre de Damel et de Teigne. Sous son règne, le Baol avait retrouvé son indépendance.

En 1883 la France étend son protectorat sur le Baol grâce à un traité signé avec le Teigne Thiéyacine Fall. À la suite de troubles dans la région en 1890, celui-ci est déposé. Son successeur est entièrement acquis aux Français.

Quand Tanor Gogne Dieng, le dernier Teigne, meurt le 3 juillet 1894, il n'est pas remplacé et le Baol est alors divisé en deux parties, le Baol occidental et le Baol oriental. Cette date marque la fin du royaume historique.

D'abord rattaché à celui de Thiès, un cercle du Baol est créé le 17 mars 1908.

Le Baol était réputé pour ses chevaux, plus rapides et plus résistants que la plupart des races de la plaine. Les habitants du Baol étaient d'excellents cavaliers. Cette race de cheval rapide et résistant, typique du Baol et des pays wolofs et sérères, était le Mbayar, originaire d'une localité du même nom, un cheval de taille moyenne, svelte et racé.

Le peuple et l'organisation sociale

La plupart d'entre eux étaient d'origine wolof mais d'autres étaient des sérères, en particulier des membres des communautés safène et none. Les Halpulaars (Peuls, Toucouleurs, Laobés) étaient aussi présents, tout particulièrement les Laobés, puis les groupes mandingues, surtout sarakolés Les premiers habitants du Baol sont les Sossés. Ils ont été repoussés plus au sud par les Sérères venant du Fouta Toro entre le XIe et le xiie siècle.

Les Sérères du Baol étaient concentrés au centre, à l'ouest et au sud près de la frontière avec le Sine. Un bon nombre étaient intégrés au milieu wolof. Les peuls présents partout étaient surtout présents au nord et à l'est, près de la frontière avec le Djolof, les Wolofs au nord et au centre, tout comme les Toucouleurs. Le baol est un lieu de grand brassage ethnique.

Les Wolofs ont imposé leur stratification sociale dans le royaume du Baol, avec la noblesse Géer d'où sont issus les Teigne, les Diambour nobles mais qui ne peuvent régner, les paysans agriculteurs Badolo simples hommes libres, les artisans Nyenyo et leurs différentes sous-castes, les laudateurs Gueweul, puis les captifs Diam. Les autres ethnies ont été intégrées dans ce type de hiérarchie sociale. Le Baol était divisé en lamanats, tous dirigés par un Lamane, qui rendaient tous leur impôts au Kangame, le chef des Lamanes. En temps de paix les soldats tiédos devaient assurer la sécurité dans le royaume. Chaque caste d'artisans avait son représentant, qui en cas de réclamation allait soumettre les volontés de ceux qu'il représentait aux lamanes, par exemple, le Fara teugchef des forgerons, Fara Woudé chefs des cordonniers, le Maalaw chef des Laobés. Le Dialigné chef des peuls ou Ardo, le Bissik chef des maures.

À la cour royale du Teigne, se trouvait une assemblée de notables, tous issus des grandes familles aristocratiques du royaume, les Garmi. Ensemble ils constituaient l'assemblée des grands électeurs qui élisaient les teignes. Ils pouvaient également le destituer de ses fonctions. Après le teigne, le Diaraf était le personnage le plus influent, il est le conseiller du roi et le remplace s'il s'absente.

- Le Diaoudine Boul, représentant des familles Garmi.

- Le Tialao, est l'héritier présomptif.

- Le Fara Seuf, chef de la cour royale, il est chargé de la gestion du palais.

- Le Kangame, chef des Lamanes qui contrôle les différentes provinces

- Le Farba Kaba, chef des guerriers Tieddos.

- Les Serignes représentaient les chefs des communautés musulmane auprès du teigne.

- le Fara Jung Jung, chefs des griots royaux.

C'est à M'Beye que l'élection du teigne avait lieu.

Gestion territoriale

Le royaume était constitué d'une bande de terre située entre l'océan et Diourbel, au sud du royaume du Cayor et au nord du royaumAe du Sine, dont il était séparé par un territoire encore plus étroit, celui de la République de Ndhiéghem, habité par les Sérères Nones, réputés pour être très fiers, indépendants et belliqueux. Ils ont toujours été redoutés par la population.

Les provinces du Baol étaient nombreuses – environ une vingtaine – et toutes divisées en cantons. À la tête de chaque canton se trouvait un chef qui obéissait au grand lamane de la province :

- Le Gewul, dont la lamane porte le titre de Tialaw Gewul. Cette province frontalière avec le cayor était considérée comme neutre, raison pour laquelle la plupart des batailles s'y déroulaient.

- Le Kaba, cette province était dirigée par le Farba Kaba, chef des armées.

- Le Laa, le lamane de la province est le Beersin Laa choisi parmi les familles Diouf, de nombreuses familles peulh habitaient la région.

- Le Ngoy, le Buur Ngoy était le lamane de la province. Néanmoins les chefs sérères assistés de leur Saltigué, chef spirituel serere, avaient beaucoup d'influence politique.

- Le Portudal, région contrôlée par l'alkier et ses tiedos, ici se trouvaient les comptoirs commerciaux et les ports du royaume. Des commerçants européens y avaient des résidences.

- Le Mbadan, province à majorité sérère, région très rebelle. Le pouvoir royal avait du mal à y installer son autorité.

- Le pays Safen, habité par les Sérères safen. Il existait encore une dizaine d'autres provinces.

Les villes de Touba et Mbacké faisaient partie du Baol, dont la famille du cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, est originaire. Son arrière-grand-père, Maharame Mbacké y fonda le Village Mbacké-Baol en 1789, après avoir reçu en don une parcelle de terre offerte par le Damel-teigne, Amary. Ndella Coumba Fall.

Les villes de Mbour et de Saly étaient les principaux ports et comptoirs avec lesquels les Européens commerçaient avec le Baol, qui vivait de l'agriculture, de l'élevage, de la traite atlantique et de divers produits comme la gomme arabique, le coton. L'alkier était le titre porté par le chef des comptoirs commerciaux, il exerçait pour le teigne.

Religion

Au Baol les Wolofs et les Sérères étaient le plus souvent de tradition tiédo. Parmi eux, certains étaient musulmans. Il en était de même pour les Peuls qui vivaient avec leur religion traditionnelle. Quant aux Sarakolés, ils étaient entièrement islamisés, ainsi que les Toucouleurs. Ces deux groupes ethniques appartenaient aux confréries Tidiane ou xaadir. C'est Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la confrérie musulmane soufie mouride qui allait entraîner l'islamisation des Wolofs, des Sérères et des Peuls du Baol.

Souverains du Baol (Teignes)

- 1790-1809 : Amari Ngoné Ndèla Koumba Fall (2e fois)

- 1809-1812 : thiée Yassin Dieng Fall

- 1812- 1815 : Thié Koumba Fatim Pènda Fall

- 1815- 1825 : Amari Dior Borso Fall

- 1825-1832 : Biram Fatma Thioubb Fall

- 1832 : Ma-Kodou Koumba Yande Fall (1re fois)

- 1832-1842 : Lat Jegeñ Fall

- 1842 : Malik Kumba djaring Xuja Fall

- 1842-1854 : Maysa Tènde Dior Samba Fall

- 1854-1855 : Thié Yassin Ngoné Jegeñ Fall (1re fois)

- 1855-1856 : Ma-Kodu Koumba Yande Fall (2e fois)

- 1856-1860 : Thié Yassin Ngoné Jegeñ Fall (2e fois)

- 1860 : Ma-Kodu Koumba Yandé Fall (3e fois)

- 1860-1871 : Thié Yassin Ngoné Jegeñ Fall (3e fois)

- 1871-1873 : Thié Yassin Dior Galo Gana Fall (1re fois)

- 1873-1874 : Lat Dior Ngoné Latyr Diop

- 1874-1890 : Thié Yassin Dior Galo Gana Fall (2e fois)

- 1890-3 juillet 1894 : Taanor Goñ Dieng

Ephémerides du jour

-

19 Mai 2023

En finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans (CAN U17) jouée au Nelson Mandela Stadium d'Alger, l'équipe du Sénégal entraînée par Serigne Saliou DIA est sacrée championne d'Afrique après avoir battu celle du Maroc par 2 buts à 1. Le premier but a été marqué par Serigne Fallou DIOUF sur pénalty, le deuxième par Mamadou SAVANÉ.

- 19 Mai 2020 Au cours d'une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY est nommé président de la Cour Suprême. Il succède à Mamadou Badio CAMARA.

-

19 Mai 2017

Grand rassemblement de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal aux allées du Centenaire à Dakar pour la libération du maire de Dakar Khalifa Ababacar SALL, détenu dans l'affaire de la caisse d'avance de la Mairie de Dakar, le retour de l'ancien ministre d'État Karim WADE exilé au Qatar et aussi contre les arrestations arbitraires de leaders de l'opposition.

-

19 Mai 2017

Aux 4èmes Jeux de la Solidarité Islamique à Bakou en Azerbaïdjan, l'athlète Amadou NDIAYE décroche la médaille d'argent aux 400 mètres haies avec un chrono de 50 secondes 94 dixièmes dans une course remportée par le Mozambicain Creve Armando MACHAVA. Il se hissera également au même rang aux 4X400 mètres lors des Jeux de la Francophonie organisés à Abidjan en Côte d'Ivoire la même année avec un temps de 3 minutes 10 secondes 98 dixièmes.

-

19 Mai 1990

A Ziguinchor, lors d'un gamou organisé par la communauté Layène, un attentat à la grenade perpétré par des éléments supposés appartenir au Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) fait 2 morts et 79 blessés.

-

19 Mai 1980

Ouverture à Dakar d'un colloque international sur la tradition orale du Gabou, organisé par la Fondation Léopold Sédar Senghor. Le Gabou est un ancien royaume mandingue qui couvre une partie du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau.

-

19 Mai 1860

Les Français signent un traité de paix avec les habitants de Cassinol en Casamance. Ils avaient aussi signé le même mois des traités avec les Djougoutes de Thionck, les habitants des îles Blis et les villages Karones. Le mois précédent, les troupes coloniales françaises avaient attaqué les villages de Hilor et Thionck-Essyl.

-

19 Mai 1841

Jean Baptiste MONTAGNIÈS DE LA ROQUE est installé comme Gouverneur du Sénégal; il avait été nommé le 9 Février 1841. Il succède à Pons Guillaume Basile CHARMASSON DE PUYLAVAL.