Naufrage de la Méduse

Naufrage de la Méduse

Naufrage de la Méduse

En 1816, la France récupère ses comptoirs au Sénégal, occupés par les Britanniques au cours des guerres de l'Empire. Louis XVIII décide d'envoyer des colons prendre possession de ce territoire rétrocédé.

Le 17 juin 1816, une division de bâtiments milliaires chargée d'acheminer les fonctionnaires et les militaires affectés au Sénégal, ainsi que des scientifiques et des colons (soit 392 personnes au total), quitte l’île d'Aix pour rallier Saint-Louis du Sénégal. La division se compose de la frégate La Méduse, navire amiral sous le commandement du capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys, de la corvette l’Écho, du brick l’Argus et de la flûte la Loire. Parmi les passagers à bord de La Méduse se trouvent notamment le colonel Schmaltz, le nouveau gouverneur de la colonie du Sénégal, accompagné de son épouse, ainsi que le commis de première classe et futur explorateur Gaspard Théodore Mollien ; René Caillié, un autre explorateur, est à bord de la Loire. De grandes quantités de matériel sont aussi embarquées.

Hugues Duroy de Chaumareys qui commande La Méduse est un noble royaliste qui n'a quasiment plus navigué depuis l'Ancien Régime. Il commence la traversée en distançant les autres navires, plus lents que le sien, et se retrouve ainsi isolé. N'écoutant pas les avis de ses officiers qui le détestent (comme les anciens soldats napoléoniens à son bord et dont la monarchie tente de se débarrasser), il accorde toute confiance à un dénommé Richefort, un passager prétendant avoir déjà parcouru les parages. Il se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au banc d'Arguin, obstacle connu des navigateurs. Au lieu de le contourner en passant au large comme l'indiquent ses instructions, il rase les hauts-fonds, jusqu'à ce que l'inévitable se produise le 2 juillet vers 15 heures.

La frégate s'échoue sur un banc de sable à une douzaine de lieues (60 kilomètres) des côtes. Plusieurs tentatives de renflouement échouent. L'équipage construit alors un radeau de vingt mètres sur sept, composé de pièces de bois récupérées dans la mâture, destiné à recevoir du matériel afin d'alléger le navire. Après quelques jours, souffle une violente tempête qui secoue la frégate échouée, provoque plusieurs voies d'eau dans la carène et brise la quille. L'état-major du navire craint que le navire ne finisse par se désagréger. L'abandon est décidé. Une liste répartissant les personnes dans les canots de sauvetage est constituée en secret.

Le désordre est indescriptible. Plusieurs marins sont ivres morts en permanence, à l'instar du commandant Hugues Duroy de Chaumareys souvent aviné. Les officiers tentent de garder le contrôle de la situation, mais le commandant et les passagers de marque n'auraient pas brillé par leur exemple ce jour-là. Le 4 juillet, les six canots et chaloupes sont mis à l'eau ; sur le radeau s'entassent 151 (ou 152 ?) marins et soldats avec quelques officiers, ainsi qu'une femme cantinière. Il est prévu que le radeau soit remorqué à terre par les chaloupes et tout le monde doit atteindre le Sénégal en longeant le littoral saharien. Dix-sept hommes restent sur l'épave de La Méduse espérant, sans doute, être secourus plus tard ; trois d'entre eux seulement seront retrouvés en vie, le 4 septembre suivant.

Très vite, les amarres ne relient plus les chaloupes à la masse considérable du radeau qui part à la dérive (largage volontaire, le radeau faisant dériver dangereusement la grosse chaloupe en surcharge ? Accident ?). Certaines chaloupes gagnent la côte, des hommes tentent leur chance dans le désert, accablés par la soif, la marche et l’hostilité des Bédouins. Ils sont récupérés après quinze jours d'errance par une caravane sous la houlette d'un officier déguisé en Maure, mais il y a eu plusieurs morts. D'autres chaloupes restent en mer et atteignent Saint-Louis en quatre jours, rejoignant l’Écho et l’Argus amarrés. Parmi les passagers de ces dernières figurent le commandant Chaumareys et le colonel Schmaltz.

Les marins et soldats du radeau, appelé rapidement la Machine, essaient de gagner la côte mais dérivent. L'équipée qui dure treize jours fait de nombreuses victimes, et donne lieu à des noyades, bagarres et mutineries, tentatives de sabordage ainsi qu'à des faits de cannibalisme en raison du manque d'eau potable et de vivres (la capture de poissons-volants étant insuffisante, certains rongent les cordes du radeau, mâchent leurs ceintures ou leurs chapeaux). Les naufragés n'ont que des barriques de vin à leur disposition. Le 17 juillet, le commandant Chaumareys envoie l'Argus non pas chercher les naufragés dont il estime qu'il ne reste aucun rescapé mais trois barils de 92 000 francs en pièces d'or et d'argent. Le brick, après avoir atteint Saint-Louis, retourne sur le lieu du naufrage et récupère seulement quinze rescapés du radeau, dont cinq mourront avant l'arrivée à Saint-Louis.

L'incompétence des officiers et les récits autour du radeau provoquèrent une certaine émotion dans l'opinion lorsque deux des survivants de l'équipage rapportèrent l'événement dans un livre : Jean Baptiste Henri Savigny, chirurgien, et Alexandre Corréard, l’ingénieur-géographe des Arts et Métiers.

La cour martiale siégea à Rochefort, à l'hôtel de la Marine à partir du 22 janvier 1817, présidée par le contre-amiral La Tullaye, assisté par sept capitaines de vaisseau, dont Le Carlier d'Herlye en qualité de procureur du Roi. Du 3 au 12 février est procédé à l'interrogatoire du commandant de la Méduse. Le procès s'ouvre le 24 février 1817, et se déroule à bord du vaisseau amiral, mouillé dans la Charente. L'audition de Chaumareys n'intervient que le 24 février. Le 28 février, le rapporteur (procureur du Roi) présente son réquisitoire. Le 1er mars est consacré à la défense. La délibération se déroule le lundi 3 mars 1817, et se termine à 23 heures. Le jugement est prononcé à l'issue. Hugues Duroy de Chaumareys, natif de Vars-sur-Roseix (Corrèze), âgé de 51 ans, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion d'honneur est condamné :

- à la majorité de 5 voix sur 8 à « être rayé de la liste des officiers de marine et à ne plus servir » ;

- à la majorité de 5 voix sur 8 à « accomplir trois années de prison » ;

- « aux dépens occasionnés par le procès ».

À 23 h 30 le contre-amiral de La Tullaye s'adresse au condamné : « vous avez manqué à l'honneur. Je déclare au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre, ainsi que de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. » La Tullaye s'avance et enlève lui-même les décorations9. Plus largement, le scandale et l'indignation qui suivirent le drame étaient aussi dirigés contre une marine archaïque aux mains des royalistes, qui avaient choisi d'ignorer les apports de l'Empire dans le domaine maritime. C’est la Restauration tout entière qui est mise en procès.

Source : Wikipedia

Ephémerides du jour

-

2 Avril 2024

Cérémonie de prestation de serment devant le Conseil Constitutionnel au Centre des Expositions de Diamniadio du Président élu Bassirou Diomaye FAYE en présence de centaines d'officiels sénégalais et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Succédant à Macky SALL qui a renoncé à un troisième mandat, il est le cinquième Président de la République du Sénégal depuis l'indépendance du pays en 1960. La passation de service a eu lieu dans l'après-midi au Palais de la République. Par décret du nouveau chef de l'État, Ousmane SONKO est nommé Premier ministre. Oumar Samba BA est reconduit au poste de secrétaire général de la Présidence qu'il occupe depuis 2020 tandis que le professeur Mary Teuw NIANE est nommé directeur de cabinet du Président de la République.

-

2 Avril 2019

Après un premier mandat de 7 ans le président Macky SALL, réélu pour un second mandat de 5 ans, prête serment devant le Conseil Constitutionnel au CICAD de Diamniadio en présence de 19 Chefs d'État africains et de plusieurs délégations venues d'Afrique et des autres parties du monde. La durée du mandat présidentiel a été ramenée à 5 ans par le référendum du 20 mars 2016.

- 2 Avril 2017 En finale du tournoi des clubs champions des zones A et B de la Confédération Africaine de Football, l'US Gorée est battue par 2 buts à 0 au stade Demba Diop à Dakar par les ivoiriens de l'AS Tanda. Le tournoi était organisé par la chaîne de télévision Fox Sports.

- 2 Avril 2000 Constitution par le premier ministre Moustapha NIASSE du premier gouvernement de la première alternance au pouvoir qui comprend 27 Ministres issus des différentes composantes du Front pour l’Alternance (FAL) dont 5 femmes.

-

2 Avril 1984

Inauguration des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) par le Président Abdou DIOUF. L'entreprise possède deux usines d’acide phosphorique localisées à Darou, dans la région de Thiès, et une usine d’engrais à Mbao, dans la banlieue dakaroise. En 1996 les ICS absorberont la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba (CSPT) créée en 1957.

-

2 Avril 1961

Premières décorations dans l'ordre national du Sénégal ; les premiers récipiendaires sont : Gabriel D'ARBOUSSIER, El Hadj Fallou MBACKÉ, El Hadj Seydou Nourou TALL, Lamine GUÈYE, Léopold Sédar SENGHOR, Mamadou DIA, Isaac FORSTER, Le Général Amadou FALL, Charles Henry GALLENCA.

-

2 Avril 1959

Création de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Elle a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et détient le monopole de la diffusion des informations distribuées au Sénégal par les agences de presse mondiales. À la suite de la réforme de 1972, les centres régionaux d'information intègrent l'agence et deviennent des bureaux régionaux couvrant la majeure partie du pays. Le premier directeur de l'agence est Georges GUIRAUD (1959-1961).

-

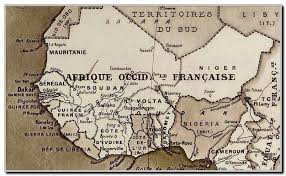

2 Avril 1951

Approbation du marché de construction du Building administratif à Dakar par Paul BECHARD, Haut-Commissaire en Afrique Occidentale Française (AOF). Inauguré en 1954, l'immeuble de neuf étages a abrité les services administratifs centraux de la fédération jusqu'à l'indépendance puis différents départements ministériels. Rénové à la fin des années 2000, il a été baptisé du nom de Mamadou DIA, ancien président du conseil de gouvernement (1960-1962).

-

2 Avril 1946

Léopold Sédar SENGHOR, Député du Sénégal à l'Assemblée nationale française, réclame l'égalité des droits pour tous, métropolitains et populations colonisées.

- 2 Avril 1928 Naissance à Matam de Cheikh Hamidou KANE, écrivain et haut fonctionnaire qui a aussi occupé des fonctions ministérielles. Son célèbre roman intitulé "L'Aventure ambiguë", qui lui a valu le Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1962, est un classique de la littérature africaine francophone.