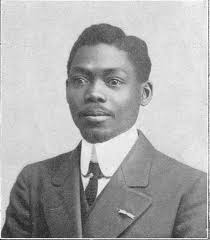

Blaise Diagne (1872 - 1934)

Premier député noir africain à l'Assemblée Nationale Française

Blaise Diagne, est un homme politique français né le 13 octobre 1872 à Gorée (Quatre communes) au Sénégal et mort le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains (Aquitaine) en France. Il est le premier député Africain élu à la Chambre des députés française. En effet, jusqu'à cette date, les précédents députés Afridescendants au parlement de la France étaient originaires des colonies françaises des Amériques. Il est également le premier Africain sous-secrétaire d'État aux Colonies. Fervent assimilationniste, il doit sa renommée à sa volonté de faire participer pleinement les Africains à la politique française aussi bien durant la mise en place des structures coloniales3 qu'une fois ces dernières installées. Il a également joué un rôle important en faveur des droits des Africains engagés dans les troupes coloniales.

Biographie

Né d'un père lébou, cuisinier et marin, Niokhor Diagne, et d'une mère manjaque originaire de Guinée-Bissau Gnagna Anthony Preira, Galaye MBaye Diagne est très tôt adopté par la famille Crespin, une famille métisse de notables de Gorée et de Saint-Louis qui lui donne le prénom de Blaise. Bien que né avant la Conférence de Berlin, en grandissant à Gorée, une de Quatre communes qu'il qualifiera de plus tard de « Berceau de la France Africaine »2, il bénéficie de plein droit de la nationalité française. Ce statut de citoyen français lui permettra d'accéder à d'importantes fonctions dans l'administration coloniale une fois celle-ci mise en place.

Formation

Il apprend très tôt à lire, à écrire et bénéficie d’une éducation solide qui s'appuie sur d'incontestables qualités intellectuelles. Il figure ainsi au palmarès de la distribution des prix de l'école laïque de Saint-Louis en août 1884. La même année débute la conférence de Berlin qui détermine, entre puissance coloniale, les conditions permettant la revendication de territoires colonisés. Les guerres coloniales se poursuivent et avec elles les incursions militaires françaises, Lat Dior est tué le 27 octobre 1886.

Boursier du gouvernement français, le jeune Diagne va poursuivre ses études en France à Aix-en-Provence. Pendant ce temps, la colonisation progresse en Afrique de l'Ouest. Malade, Blaise Diagne revient à Saint‑Louis pour suivre les cours de l'école secondaire Duval où il sera major de sa promotion en 1890.

Il entreprend avec succès le concours de fonctionnaire des douanes en 1891. En 1892, la France entame la colonisation du Dahomey (actuel Bénin) et Blaise Diagne, alors âgé de 19 ans obtient un poste dans l’administration de la colonie. L'Afrique-Occidentale française (AOF) est créée le 16 juin 1895 par l'union des colonies du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire.

Franc-maçonnerie

En septembre 1899, à Saint-Denis, Diagne est devenu franc-maçon.

Il est le premier Africain à siéger, dès 1922, au Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France et donc de fait un des hommes les plus influents de la franc-maçonnerie française.

Il bénéficie de ce parrainage jusqu'à sa mort en 1934, tout en étant largement soutenu par les milieux parlementaires auxquels il renvoie, par effet de miroir, l'image du parfait assimilé. En revanche, les nationalistes sénégalais (surtout les communistes de l'UIC comme Lamine Senghor) le prennent pour cible.

Carrière

Dans l'administration coloniale

Blaise Diagne est entré dans cette administration coloniale en 1892, il est d'abord nommé en :

1892 au Dahomey (actuel Bénin),

1897 au Congo français,

1898 à la Réunion,

1902 à Madagascar, dernier poste où ses opinions avancées déplaisent à Gallieni,

1910, Blaise Diagne est envoyé en Guyane où ses liens avec le gouverneur sont facilités par son appartenance au Grand Orient de France.

Au Parlement

Blaise Diagne et les autres ministres du gouvernement de Pierre Laval en 1932

Blaise Diagne est élu en 1914 député du Sénégal, bénéficiant du statut des « quatre vieilles » communes (Rufisque, Gorée, Saint-Louis et Dakar). Il est le premier Africain de l'empire colonial français à siéger au Palais Bourbon4, il y est surnommé « la voix de l'Afrique »5. Il obtient pour les habitants des quatre communes la citoyenneté en échange de leur conscription en 1916. Membre du groupe Union républicaine-socialiste animé par Maurice Viollette, franc-maçon lui aussi, il est réélu sans interruption jusqu'à sa mort, malgré des campagnes systématiquement hostiles de ses adversaires colonialistes, qui n'aiment pas voir un Africain à l'Assemblée, d'autant que celui-ci est aussi le maire de Dakar. En 1917, lors d'un débat en comité secret, après l'échec de l'offensive Nivelle au chemin des Dames (avril 1917), le député Diagne expose devant les députés comment les troupes noires furent utilisées par l'état-major français (Mangin) comme de la chair à canon6.

Blaise Diagne adhère à la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) en décembre 1917, mais il y reste moins d'une année et demi. Il est alors nommé par Clemenceau commissaire général chargé du recrutement indigène en Afrique, en même temps que deux autres socialistes, Compère-Morel, à l'Agriculture, et Fernand Bouisson, à la Marine marchande. Mais Blaise Diagne démissionne du parti et du groupe socialiste début mai 1919, refusant de quitter ses fonctions de commissaire du gouvernement après la répression de la manifestation du 1er mai 1919. Il reste commissaire jusqu'en octobre 1921 (gouvernements Clemenceau, Millerand, Leygues et Briand).

Il revient ensuite au Parti républicain-socialiste, puis passe chez les indépendants de Georges Mandel. Il devient officiellement le premier ministre africain de la République française comme sous-secrétaire d'État aux Colonies de janvier 1931 à février 1932, dans les trois premiers gouvernements de Pierre Laval.

Haut Commissaire du gouvernement pour le recrutement des troupes noires

« M. Diagne, député du Sénégal, haut commissaire du gouvernement pour le recrutement des troupes noires, vient d'arriver à Dakar où la population indigène lui a fait un accueil enthousiaste. » (mars 1918)

Blaise Diagne devient en janvier 1918 commissaire général chargé du recrutement indigène, qui, sans le titre, lui donne des responsabilités de nature gouvernementale. Il mène avec succès des missions en Afrique-Occidentale française pour organiser le recrutement militaire en cette période de guerre. De février à août 1918 et de Dakar à Bamako, il essaye de convaincre les habitants de l'AOF et de l'AEF de venir se battre en France tout en leur promettant des médailles militaires, un certificat de bien manger, un habillement neuf et surtout la citoyenneté française aux combattants après la guerre. Les primes aux recruteurs sont aussi fortement augmentées. Il réussit à mobiliser 63 000 soldats en Afrique-Occidentale française, AOF, et 14 000 en Afrique-Équatoriale française, AEF5,.

Diagne profita des conditions spéciales du conflit pour arracher au Parlement la loi du 29 septembre 1916 qui reconnaissait définitivement la citoyenneté française aux originaires des « quatre communes », sans les soumettre au Code civil ni leur faire perdre leur statut personnel.

Postérité

Le souvenir du premier Africain ministre de la République française reste vivant au Sénégal. Plusieurs lieux publics portent son nom : l'avenue Blaise-Diagne, une des plus grandes de Dakar, le lycée Blaise-Diagne de Dakar et, sous la présidence de Abdoulaye Wade, l'aéroport international du Sénégal, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, a été nommé aéroport international Blaise-Diagne.

Un buste honore sa mémoire sur l'île de Gorée

Legs[modifier

Alors que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale étaient en voie de colonisation, Blaise Diagne défendait la participation des Africains à la politique du pays colonisateur7. Il fit preuve de la même implication durant la période coloniale jusqu'à sa mort. Il a mené pendant toute sa carrière une action en faveur des colonisés d'Afrique pour les aider à s'insérer pleinement dans la société française.

Il demandait aussi un traitement équitable des minorités ethniques au sein de l'armée française et à la Chambre, Blaise Diagne, proteste contre le « massacre » des populations d'origine africaine lors de la Première Guerre mondiale, accréditant l'idée de troupes utilisées comme chair à canon.

Vie personnelle

Marié en 1909 avec Marie-Odette Villain, rencontrée à Madagascar, il a eu quatre enfants dont :

Adolphe, médecin militaire (1910-1985)8,

Rolland, agent dans les chemins de fer,

Raoul (1910-2002), footballeur professionnel, sélectionné en équipe de France (de 1931 à 1940), ensuite entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal en 1963.

source:Wikipedia

Autres personnages historiques du Sénégal

Ephémerides du jour

-

21 Mai 2023

En combat de lutte sénégalaise organisé à l'Arène nationale de Pikine, Émile François GOMIS dit "Franc" des Parcelles Assainies remporte la victoire sur Abass WADE alias "Forza" de l'écurie de Fass.

-

21 Mai 2014

Manifestations d'étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour le paiement des bourses et la généralisation du master. Suite à ces manifestations 22 étudiants seront arrêtés pour saccage de biens publics. Experimentée depuis 2003 à l'UCAD mais officiellement adoptée en 2011, la réforme dite LMD (Licence, Master, Doctorat) a été appliquée progressivement selon les spécificités de chaque unité d'enseignement supérieur.

-

21 Mai 2012

Le Président Macky SALL annonce la prise de mesures en vue de la traque des personnes soupçonnées de détenir des biens mal acquis sous le régime libéral du Président Abdoulaye WADE.

-

21 Mai 1996

Ouverture à Dakar de la Conférence Internationale des Intellectuels et Hommes de Culture d'Afrique et de la diaspora.

-

21 Mai 1990

Ouverture à Dakar par le Président Abdou DIOUF du VII° congrès des Assurances du Tiers-monde. L'expression "Tiers-monde", lancée en 1952, se rapporte à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement.

-

21 Mai 1919

Signature d'un arrêté créant des conseils de notables indigènes dans les circonscriptions du Sénégal. Étaient appelés indigènes les habitants autochtones du pays qui, contrairement à leurs congénères des quatre communes de plein exercice, n'avaient pas le statut de citoyens français mais étaient juste considérés comme des sujets français.

-

21 Mai 1891

Assassinat du capitaine FORICHON par des habitants de Sédhiou. Il avait réussi, deux mois plus tôt, à convaincre le marabout Fodé Kaba DOUMBIA de signer un traité avec la France. Selon les articles de ce traité le marabout reconnaît la possession du Kiang et du Fogny à la France qui, en retour, protège ces contrées des agressions des Diolas.

-

21 Mai 1888

Premier pélerinage au sanctuaire marial de Poponguine. C'est l'un des édifices religieux chrétiens les plus anciens du pays et un haut-lieu du catholicisme sénégalais. En 1857, Joseph STRUB, un missionnaire spiritain alsacien est le premier prêtre européen à s’installer dans le village de Poponguine anciennement habité par les Socès, devenus musulmans au XVIème siècle.